「新しいオフィスの建設を考えているが、坪単価の相場が分からず予算が立てられない…」

「提示された坪単価が高いのか安いのか、何が含まれているのかもよく分からない。」

「オフィスの坪単価を抑えたいが、品質は落としたくない。何か良い方法はないだろうか?」

オフィスの新設や移転は、企業にとっての一大プロジェクトです。その計画の第一歩となるのが、建設費用の概算ですが、多くの方が「オフィス 坪単価」という言葉の前で立ち止まってしまいます。インターネットで調べても、様々な価格帯の情報が溢れており、結局自分のケースではいくらになるのか、その坪単価に何が含まれているのかが不明瞭で、具体的な資金計画に進めずにいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、オフィス見積りの基本的な考え方から、その内訳、構造別の相場、そして坪単価を賢くコントロールする方法まで、あらゆる疑問に答える形で徹底的に解説します。

この記事を読めば、曖昧だったオフィスの坪単価の正体が明確になり、ご自身のオフィス建設計画における適正な費用感を掴むことができます。さらに、コストを抑えつつも質の高いオフィスを実現するための、木造建築という新たな選択肢の魅力についても深く理解できるはずです。

オフィスの建設や建て替えを検討中の経営者の方、プロジェクトのご担当者様、そしてコストと品質の最適なバランスを見つけたいと考えているすべての事業者様はぜひ最後まで読んでみてください!

◇建設における「坪単価」とは?◇

坪単価とは、建物の本体工事費を、延床面積(各階の床面積の合計)を坪数で割った、1坪あたりの建築費用の目安を示す数値です。計算式は「本体工事費 ÷ 延床面積(坪)」となります。例えば、本体工事費が1億円で延床面積が100坪のオフィスであれば、坪単価は100万円ということになります。この坪単価は、異なる建物の建築コストを比較検討する際の便利な指標となりますが、あくまで目安の数値であること、そして「本体工事費」のみを基にしているという点が重要なポイントです。

「オフィスの坪単価」に含まれる費用、含まれない費用

一般的に 坪単価の算出基礎となる「本体工事費」には、建物そのものを建てるための費用が含まれます。具体的には、仮設工事、基礎工事、構造体工事、屋根・外壁工事、内装工事、そして基本的な電気・空調・給排水設備工事などです。一方で、坪単価には通常、別途工事費や諸費用は含まれません。別途工事費とは、駐車場や植栽などの外構工事、ガスや水道の引き込み工事、特別な内装デザインや造作家具、OA機器の設置費用などを指します。諸費用には、設計料、建築確認申請手数料、登記費用、不動産取得税、火災保険料などが該当します。総予算を考える際は、この 坪単価で算出される費用以外に、総費用の20%~30%程度の別途工事費と諸費用が必要になることを念頭に置く必要があります。

◇構造別に見る「オフィス 坪単価」の相場◇

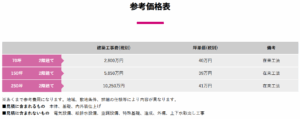

オフィスの建築費、すなわちオフィスの坪単価は、建物の構造によって大きく変動します。ここでは、日本で採用されることが多い「鉄骨造(S造)」「RC造(鉄筋コンクリート造)」、そして近年注目される「木造(W造)」の3つの構造について、それぞれの坪単価の相場と特徴を解説します。

■主流な鉄骨造(S造)の場合

日本のオフィスビルで最も多く採用されているのが鉄骨造(S造)です。鉄骨造は、柱や梁などの骨組みに鉄骨を使用する構造で、使用する鋼材の厚みによって重量鉄骨造と軽量鉄骨造に分かれます。一般的なオフィスビルで用いられる重量鉄骨造の場合、オフィスの坪単価の相場は一坪あたり約70万円~120万円程度です。鉄骨造は強度が高く、柱の少ない大空間を作りやすいというメリットがありますが、材料費が高騰しやすい点や、後述する木造に比べて法定耐用年数が長い分、減価償却による節税メリットは緩やかになります。

■RC造(鉄筋コンクリート造)の場合

RC造(鉄筋コンクリート造)は、鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで作る構造で、非常に高い強度と耐久性、耐火性、遮音性を誇ります。そのため、大規模なオフィスビルや高層ビルで多く採用されます。このRC造のオフィスの坪単価は、一坪あたり約80万円~150万円程度が相場となり、3つの構造の中では最も高価になる傾向があります。その堅牢さから法定耐用年数が最も長く、長期的な資産価値は高いですが、建設コストと工期が長くなるという側面も持ち合わせています。

【注目】木造オフィスの坪単価とその可能性

そして今、オフィス建築の新たな選択肢として大きな注目を集めているのが木造(W造)です。木造と聞くと住宅のイメージが強いかもしれませんが、技術革新により大規模なオフィス建築も十分に可能となっています。木造オフィスの坪単価は、一坪あたり約60万円~90万円程度が相場とされ、他の構造に比べてコストを抑えられる可能性があります。これは、材料自体の価格に加え、木材が軽量なため基礎工事を簡略化できることなどが理由です。コストメリットだけでなく、環境性能や働く人の快適性向上など、多くの付加価値を持つ木造オフィスは、これからの時代のスタンダードとなり得る大きな可能性を秘めています。

▼弊社の坪単価やオフィス建築に関する内容はこちらから▼

◇「オフィスの坪単価」を左右する4つの要因◇

オフィスの坪単価は、建物の構造だけで決まるわけではありません。同じ構造であっても、様々な要因によって価格は変動します。ここでは、オフィスの坪単価に影響を与える代表的な4つの要因について解説します。これらの要因を理解することが、コストコントロールの第一歩です。

要因1:建物の規模と形状が「オフィスの坪単価」に与える影響

建物の規模と形状は、オフィスの坪単価に直接的な影響を与えます。一般的に、延床面積が大きくなるほどスケールメリットが働き、オフィスの坪単価は割安になる傾向があります。逆に、小規模なオフィスでは坪単価は割高になりがちです。また、建物の形状も重要な要素です。正方形や長方形といったシンプルな形状の建物は、材料のロスが少なく施工もしやすいため、坪単価を抑えることができます。一方で、凹凸の多い複雑なデザインや、特殊な曲面を持つ建物は、材料費や加工の手間が増えるため、坪単価は上昇します。

要因2:デザインと設備のグレードが変える「オフィスの坪単価」

オフィスの内外装のデザインや、導入する設備のグレードもオフィスの坪単価を大きく左右します。例えば、外壁に特殊なタイルや石材を使用したり、内装に無垢材や輸入クロスを用いたりすれば、当然コストは上がります。また、高性能な空調システム、セキュリティ設備、最新のITインフラなどを導入する場合も同様です。どこにこだわり、どこでコストを調整するのか、企業の理念や働き方に合わせてデザインと設備の優先順位を明確にすることが、満足度の高いオフィスを適正な坪単価で実現するための鍵となります。

要因3:建設地と法規制が関わる「オフィスの坪単価」

オフィスを建てる土地の条件や、その地域に適用される法規制もオフィスの坪単価に影響を与えます。例えば、地盤が軟弱な土地では、地盤改良工事や杭工事といった追加費用が発生します。また、前面道路が狭く、大型の工事車両が入れないような土地では、小型車両での運搬や手作業が増えるため、工期が延び、人件費が嵩みます。さらに、都市計画法における用途地域や、防火地域・準防火地域の指定によって、建物の構造や使用できる建材に制限がかかり、結果として坪単価が変動するケースもあります。

要因4:建設会社の選定と「オフィスの坪単価」の関係性

どの建設会社に依頼するかという点も、坪単価を決定づける非常に重要な要因です。建設会社によって、得意とする工法や材料の調達ルート、協力業者のネットワークが異なります。これにより、同じ設計図であっても、見積もり金額、すなわち坪単価に差が生じます。特に木造オフィスの場合は、大規模木造建築の実績が豊富な会社を選ぶことが重要です。経験豊富な会社は、木材の特性を最大限に活かし、コストを抑えながら高品質な建物を建てるノウハウを持っています。信頼できるパートナーを選ぶことが、最終的な坪単価の適正化に繋がります。

◇「オフィスの坪単価」を賢く抑える木造建築のメリット◇

オフィスの坪単価を抑えたい、でも品質は妥協したくない。そんなジレンマを抱える事業者様にとって、木造建築は非常に魅力的な解決策となります。ここでは、木造建築がなぜ 坪単価を賢く抑えることに繋がるのか、その具体的なメリットを解説します。

〇なぜ木造は坪単価を抑えられるのか

木造がオフィスの坪単価を抑えられる最大の理由は、その軽量性にあります。建物全体の重量が軽くなることで、建物を支える基礎工事にかかる費用を鉄骨造やRC造に比べて大幅に削減できます。また、近年主流のプレカット工法により、工場で部材を精密に加工するため、現場での作業が効率化され、人件費を抑えることが可能です。さらに、木材は鉄骨に比べて材料価格の変動が比較的緩やかで、安定したコスト管理がしやすいというメリットもあります。これらの要因が複合的に作用し、木造建築は高品質でありながら、優れたコストパフォーマンスを発揮し、結果としてオフィスの坪単価を抑えることに貢献するのです。

〇工期短縮がもたらす坪単価以外のコストメリット

木造建築は工期が短いという特徴があり、これがオフィスの坪単価で示される建築費以外の面でも大きなコストメリットを生み出します。工期が短縮されれば、工事期間中に発生する現場の管理費用や、仮設事務所・トイレなどのリース費用といった間接的な経費を削減できます。また、金融機関から融資を受けて建設する場合、工事期間が短いほど支払う金利も少なくて済みます。そして何よりも、新しいオフィスをより早く稼働させることができるため、事業収益を生み出すまでの期間を短縮できるという点は、経営者にとって計り知れないメリットと言えるでしょう。坪単価には現れない、こうした隠れたコストメリットも木造建築の大きな魅力です。

〇税務上のメリットも!木造オフィスの減価償却と坪単価

木造オフィスの法定耐用年数は24年と、鉄骨造(骨格材の肉厚により31年~38年)に比べて短く設定されています。これは、建物の取得費用をより短い期間で経費(減価償却費)として計上できることを意味します。毎年の経費計上額が大きくなるため、課税所得を圧縮し、法人税の負担を軽減する効果が期待できます。投資の早い段階で資金を回収しやすくなり、キャッシュフローの改善に繋がります。この税務上のメリットは、初期投資額の指標であるオフィスの坪単価と合わせて考えることで、木造オフィスの投資対効果の高さをより明確に理解することができるでしょう。

◆まとめ◆

この記事では、オフィスの坪単価について、その基本から相場、コストを抑える方法まで、網羅的に解説しました。

オフィスの坪単価は、建設費用を把握するための重要な指標ですが、その数字には本体工事費しか含まれていないこと、そして建物の構造や規模、デザイン、建設地など、多くの要因によって変動することを理解しておく必要があります。

特に、建物の構造選びは、オフィスの坪単価に大きな影響を与えます。そして、木造建築は、コストパフォーマンスに優れるだけでなく、工期短縮や税務上のメリット、さらには働く人の快適性や企業価値の向上といった、坪単価の数字だけでは測れない多くの付加価値を提供します。

オフィスの建設を検討する際は、目先の坪単価だけに捉われるのではなく、長期的な視点で事業にどのような価値をもたらすかを総合的に判断することが重要です。南日本ハウスでは、お客様のビジョンと予算に最適な、資産価値の高い木造オフィスの建設計画をご提案いたします。オフィス建築に関するご相談やお見積もりは、どうぞお気軽にお問い合わせください。

▼カタログ請求はこちらから▼