「木造で倉庫を新しく建てたいけれど、一体どれくらいの建築費がかかるのだろう?」 「鉄骨造の倉庫と比較して、木造倉庫の建築費は本当に安いのかな?」 「坪単価の相場や、具体的な費用の内訳、そして建築費を少しでも抑えるためのポイントについて詳しく知りたい!」

倉庫建築をお考えの際、このような費用に関する疑問や不安は尽きないことでしょう。特に木造倉庫は、鉄骨造やRC造と比較してコストを抑えやすいというイメージがある一方で、実際のところどれくらいの費用がかかるのか、具体的な情報が少なく困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、木造倉庫の建築費に関するあらゆる疑問にお答えします。木造倉庫の建築費の坪単価相場、詳細な費用内訳、建築費を賢く抑えるための具体的な方法、さらには木造倉庫ならではのメリット・デメリット、そして意外と知られていない補助金制度に至るまで、プロの視点から徹底的に解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、木造倉庫の建築費に関する明確なイメージを持つことができ、予算計画や業者選びをスムーズに進めるための確かな知識が身につくはずです。木造での倉庫建築をご検討中の方、倉庫建築のコストをできる限り抑えたいとお考えの経営者様やご担当者様、そして木造倉庫の具体的な建築費について詳細な情報を集めている方は、ぜひ最後までじっくりとお読みください!

木造倉庫の建築費、気になる坪単価の相場とは?

木造倉庫の建築費を考える上で、まず気になるのが「坪単価」ではないでしょうか。坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの建築費用のことを指し、倉庫全体の建築費を把握するための重要な指標となります。

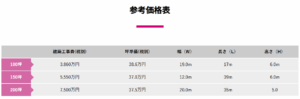

一般的な木造倉庫の建築費の坪単価相場は、おおよそ30万円~60万円程度とされています。ただし、この金額はあくまで目安であり、倉庫の規模、構造、用途、地域、仕様、そして依頼する業者によって大きく変動する点を理解しておくことが重要です。

例えば、小規模でシンプルな構造の農業用倉庫などであれば坪単価30万円台から建築可能なケースもありますが、大規模で特殊な設備が必要な事業用倉庫や、デザイン性にこだわった倉庫の場合は、坪単価60万円を超えることもあります。先日、あるお客様から「できるだけ費用を抑えて、商品の保管と軽作業ができる木造倉庫を建てたい」というご相談をいただきました。その際は、建物の形状をシンプルにし、内装仕上げを最低限にすることで、坪単価40万円前後でのご提案が可能となりました。このように、木造倉庫の建築費は一概には言えないのです。

木造倉庫の建築費の坪単価に影響を与える主な要因

- 倉庫の規模(延床面積): 一般的に、規模が大きくなるほど坪単価は割安になる傾向があります。これは、共通でかかる経費の割合が相対的に下がるためです。

- 倉庫の構造(工法): 在来軸組工法、2×4(ツーバイフォー)工法、CLT工法など、採用する工法によって費用は異なります。CLT工法のような新しい技術を用いた大規模木造建築では、坪単価が高くなることもあります。

- 倉庫の用途と必要な設備: 保管する物品の種類(常温、冷蔵、冷凍など)や、倉庫内で行う作業内容によって、必要な断熱性能、空調設備、床の耐荷重などが変わってきます。これらの設備費は建築費に大きく影響します。

- 地盤の状態: 倉庫を建てる土地の地盤が軟弱な場合は、地盤改良工事が必要となり、その分の費用が上乗せされます。

- 地域差: 都市部と地方では、人件費や資材運搬費などが異なるため、坪単価にも差が出ることがあります。私たち南日本ハウスは鹿児島に拠点がありますが、地域材の活用などでコストメリットをご提案できる場合もございます。

- 内外装の仕様: 外壁材、屋根材、内装材のグレード、断熱材の種類、窓やシャッターの数・性能などによって費用は変動します。

- 法令上の要件: 建築基準法や消防法など、法令で定められた耐火性能や避難設備などを満たすために追加の費用が必要になる場合があります。

正確な木造倉庫の建築費を知るためには、複数の業者から詳細な見積もりを取り、内容を比較検討することが不可欠です。

木造倉庫の建築費、その具体的な内訳を大公開!

木造倉庫の建築費は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つで構成されます。それぞれの費用が全体の建築費に占める割合の目安も合わせて理解しておくと、見積もり内容の妥当性を判断する際に役立ちます。

木造倉庫の建築費の内訳(一般的な目安)

-

本体工事費(建築費全体の約70%~80%) 倉庫そのものを建てるためにかかる費用で、建築費の中で最も大きな割合を占めます。

- 仮設工事費: 工事期間中に必要な足場、仮設トイレ、養生シート、現場事務所などの設置・撤去費用です。

- 基礎工事費: 建物を支える基礎を造るための費用です。木造の場合でも、地盤の状態や建物の規模によっては杭工事が必要になることもあります。

- 木工事費(躯体工事費): 柱、梁、壁、床、屋根など、建物の骨組みとなる木材の加工・組立費用です。南日本ハウスでは、大規模木造建築で培った技術を活かし、高精度な木材加工と効率的な施工でコストと品質のバランスを追求しています。

- 屋根工事費: 屋根材(ガルバリウム鋼板、スレートなど)の設置費用です。

- 外壁工事費: 外壁材(金属サイディング、窯業系サイディング、ALCパネルなど)の設置費用です。

- 建具工事費: 窓、出入口ドア、シャッターなどの設置費用です。

- 内装工事費: 床、壁、天井の仕上げ費用です。倉庫の用途によっては、内装を簡素化することでコストを抑えられます。

- 設備工事費(建物本体に関わる部分): 照明器具、換気扇など、建物本体に組み込まれる基本的な設備費用です。

-

付帯工事費(建築費全体の約10%~20%) 建物本体以外にかかる工事費用です。土地の状況や希望する設備によって変動します。

- 解体工事費: 既存の建物がある場合に必要となる解体費用です。

- 造成工事・地盤改良費: 土地の造成や、地盤が弱い場合の改良工事費用です。

- 屋外給排水工事費: 上下水道管を敷地内に引き込むための工事費用です。

- 屋外電気工事費: 電柱から電気を敷地内に引き込むための工事費用です。

- 空調設備工事費: エアコンや大型換気扇などの設置費用です。

- 外構工事費: 駐車場、駐輪場、フェンス、門扉、植栽などの設置費用です。

-

諸経費(建築費全体の約5%~10%) 工事そのものではなく、建築プロジェクト全体を進めるために必要となる費用です。

- 設計料・監理料: 倉庫の設計図作成や、工事が設計通りに行われているかを確認する監理業務に対する費用です。設計事務所に依頼するか、施工会社に設計施工で依頼するかによっても変わります。

- 建築確認申請費用: 建築基準法に基づき、建物の計画が法規に適合しているか確認を受けるための申請手数料です。

- 登記費用: 建物表示登記や保存登記など、法務局への登記手続きにかかる費用(登録免許税、司法書士報酬など)です。

- 保険料: 火災保険料、工事保険料などです。

- その他: 印紙税、ローン手数料(融資を利用する場合)などが発生することがあります。

これらの内訳を理解し、見積書を細かくチェックすることで、不要な費用が含まれていないか、あるいは必要な項目が漏れていないかを確認することができます。

賢くコストダウン!木造倉庫の建築費を安く抑えるための秘訣

「できるだけ木造倉庫の建築費を抑えたい」というのは、多くの方に共通する願いでしょう。ここでは、木造倉庫の建築費を効果的に下げるための具体的なポイントをいくつかご紹介します。

木造倉庫の建築費を抑える具体的な方法

-

シンプルな設計を心がける(形状・間取り) 建物の形状は、凹凸の少ない長方形や正方形といったシンプルな形にするほど、材料のロスが少なくなり、施工の手間も省けるため、建築費を抑えることができます。複雑なデザインや間取りは、それだけコストアップに繋がります。先日も、デザイン性を重視した倉庫をご希望のお客様がいらっしゃいましたが、予算との兼ね合いで、一部のデザイン要素を残しつつ、基本形状をシンプルにすることで、ご納得いただける建築費に収めることができました。

-

倉庫の規模・高さを最適化する 必要以上に大きな倉庫や、天井高の高い倉庫は、それだけ材料費も人件費もかさみます。保管する物品の種類や量、作業内容を再度見直し、本当に必要な規模・高さを割り出すことが重要です。例えば、将来的な拡張性を見越して最初は必要最低限の規模で建て、後から増築するという選択肢も検討できます。

-

内外装のグレードを見直す 倉庫の用途によっては、内外装のグレードをそれほど高くする必要がない場合もあります。例えば、人目に触れにくい場所にある倉庫や、主に保管を目的とする倉庫であれば、機能性を重視し、見た目の美しさや高級感にはこだわらないことで、材料費や施工費を削減できます。

-

適切な構造・工法を選定する 木造倉庫の工法にはいくつか種類があり、それぞれ特徴やコストが異なります。倉庫の規模や用途、求める性能(耐震性、耐火性など)に応じて、最もコストパフォーマンスの高い工法を選ぶことが大切です。私たち南日本ハウスのような大規模木造建築に実績のある会社であれば、様々な工法の中から最適なものを提案できます。

-

複数の業者から相見積もりを取る これは基本中の基本ですが、必ず複数の建設会社から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。ただし、単に金額の安さだけで選ぶのではなく、見積もりの内訳が詳細で明確か、実績や技術力は十分か、担当者との相性はどうかなども含めて総合的に判断することが重要です。

-

補助金や助成金制度を活用する 後述しますが、木造倉庫の建築に対して、国や地方自治体が補助金や助成金制度を設けている場合があります。これらの制度をうまく活用することで、実質的な建築費の負担を軽減できる可能性があります。

-

地元の木材(地域材)の活用を検討する 地域で生産された木材を使用することで、輸送コストを削減できるほか、自治体によっては地域材利用に対する補助金が出る場合もあります。また、地域の林業振興にも貢献できます。

これらのポイントを参考に、建設会社とよく相談しながら、無理のない範囲でコストダウンを図りましょう。

木造倉庫が選ばれる理由とは?建築費以外のメリットを徹底解説

木造倉庫は、建築費が比較的安価であること以外にも、多くの魅力的なメリットがあります。ここでは、木造倉庫ならではの利点について詳しく見ていきましょう。

木造倉庫の主なメリット

-

建築コストを抑えやすい 最大のメリットは、やはり鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)と比較して、材料費や基礎工事費、地盤改良費などを抑えやすく、結果として総建築費を低減できる可能性が高い点です。特に中小規模の倉庫であれば、そのコストメリットは大きくなります。

-

工期が比較的短い 木材は軽量で加工しやすいため、現場での作業効率が良く、鉄骨造などに比べて工期を短縮できる傾向にあります。工期が短いということは、その分人件費も抑えられ、早期の事業開始にも繋がります。これは、ビジネスの機会損失を減らす上でも大きな利点と言えるでしょう。

-

断熱性・調湿性に優れている 木材は、鉄やコンクリートと比較して熱伝導率が低いため、優れた断熱性を有しています。これにより、夏は涼しく冬は暖かい環境を保ちやすく、冷暖房効率の向上や光熱費の削減に貢献します。また、木材には湿度を調整する調湿効果もあるため、倉庫内の環境を一定に保ちやすく、保管する物品によっては最適な環境を提供できます。

-

設計の自由度が高い 木造は、在来軸組工法などを用いることで、比較的自由な設計が可能です。柱や梁の配置を工夫することで、大空間を確保したり、将来的な間取り変更に対応しやすくしたりすることもできます。デザイン面でも、木の温もりを活かしたおしゃれな外観や内装を実現しやすいのも魅力です。

-

環境負荷が小さい(サステナブルな建築) 木材は再生可能な資源であり、製造時のエネルギー消費量やCO2排出量が鉄骨やコンクリートに比べて少ないため、環境負荷の低減に貢献します。また、木材は炭素を貯蔵する効果もあるため、地球温暖化防止の観点からも注目されています。近年、SDGsへの関心の高まりから、企業が環境に配慮した木造建築を選択するケースも増えています。

-

減価償却期間が短い場合がある 木造倉庫の法定耐用年数は、鉄骨造やRC造と比較して短い場合があります。これは一見デメリットのようにも思えますが、見方を変えれば、毎年の減価償却費を大きく計上できるため、節税効果が期待できるというメリットにもなり得ます。ただし、実際の耐用年数や減価償却については、税理士などの専門家にご相談ください。

これらのメリットを総合的に考慮すると、木造倉庫は多くの事業者にとって魅力的な選択肢となるでしょう。

木造倉庫を建てる前に知っておきたいデメリットと対策

多くのメリットがある木造倉庫ですが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることが、後悔しない倉庫建築のためには不可欠です。

木造倉庫の主なデメリットと対策

-

耐火性・防腐性・防蟻性への配慮が必要 木材は可燃性の材料であるため、耐火性能については鉄骨造などに比べて劣るというイメージがあるかもしれません。しかし、近年の木造建築技術の進歩により、燃えしろ設計や耐火被覆、不燃・準不燃材料の使用などによって、建築基準法が求める耐火性能を確保することは十分に可能です。また、湿気による腐朽やシロアリ被害のリスクもありますが、これらも適切な防腐・防蟻処理や定期的なメンテナンスによって防ぐことができます。南日本ハウスでは、これらの対策を標準的に実施し、耐久性の高い木造倉庫をご提供しています。

-

強度や耐久性への懸念(大規模建築の場合) かつては、木造で大規模な建物を建てるのは難しいとされてきました。しかし、CLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)などの新しい木質材料の開発や、接合技術の向上により、現在では体育館や商業施設、そして大規模な倉庫なども木造で建築することが可能になっています。強度や耐久性についても、適切な設計と施工を行えば、鉄骨造に見劣りしない性能を発揮できます。

-

遮音性が比較的低い 木材は鉄やコンクリートに比べて密度が低いため、遮音性についてはやや劣る傾向があります。倉庫内で大きな音が発生する作業を行う場合や、近隣への騒音が懸念される場合は、壁や床に遮音材を使用したり、間取りを工夫したりするなどの対策が必要になります。

-

シロアリ対策と定期的なメンテナンスの必要性 木材を主要構造材とする以上、シロアリ対策は必須です。建築時の防蟻処理はもちろんのこと、定期的な点検や再処理が建物の寿命を延ばすためには重要となります。また、外壁の再塗装や屋根の点検など、他の構造と同様に定期的なメンテナンスを行うことで、木造倉庫を長持ちさせることができます。

-

業者によって技術力に差が出やすい 木造建築、特に大規模な木造倉庫の建築には、専門的な知識と高い技術力が求められます。業者によっては、木造建築の経験が浅かったり、最新の技術に対応できなかったりする場合があります。そのため、木造倉庫の建築実績が豊富で、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。

これらのデメリットを正しく理解し、適切な対策を講じることで、木造倉庫のメリットを最大限に活かすことができます。

鉄骨造(S造)倉庫との建築費・特徴を徹底比較!木造を選ぶポイントは?

倉庫建築を検討する際、木造と並んでよく比較されるのが鉄骨造(S造)の倉庫です。ここでは、木造倉庫と鉄骨造倉庫の建築費や主な特徴を比較し、どのような場合に木造が適しているのかを考えてみましょう。

◇◆木造倉庫 vs 鉄骨造倉庫◆◇

- 建築コストをできるだけ抑えたい場合

- 早期に倉庫を完成させ、事業を開始したい場合

- 倉庫内の温熱環境を重視し、光熱費を削減したい場合(優れた断熱性)

- 環境に配慮した建築(サステナブル建築)に関心がある場合

- 木の温もりを活かしたデザイン性の高い倉庫を希望する場合

- 比較的小規模~中規模の倉庫を計画している場合(ただし、大規模木造も可能です)

鉄骨造倉庫が適しているケース

- 非常に大きなスパン(柱のない大空間)が必要な場合

- クレーンなど重量物を扱うため、特に高い強度が求められる場合

- 不燃性が絶対条件となるような用途の場合(ただし、木造でも耐火建築物は可能です)

一概にどちらが良いとは言えませんが、それぞれの特性を理解し、倉庫の用途、規模、予算、そして重視するポイントなどを総合的に考慮して最適な構造を選ぶことが大切です。私たち南日本ハウスでは、お客様のご要望を丁寧にお伺いし、木造、鉄骨造それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、最適なプランをご提案いたします。

意外と知らない?木造倉庫の建築費に活用できる補助金・助成金制度

木造倉庫の建築費を抑える上で、ぜひ活用を検討したいのが国や地方自治体が設けている補助金や助成金制度です。これらの制度を上手に利用することで、建築費の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

木造倉庫建築に利用できる可能性のある主な補助金・助成金

-

林野庁の補助事業(例:CLT活用建築物等実証事業、JAS構造材利用拡大事業など) 国産材やCLT(直交集成板)といった新しい木質建材の利用促進を目的とした補助金制度です。大規模な木造建築物や、先導的な技術を用いた木造建築物などが対象となる場合があります。これらの補助金は、建築費の一部を補助するもので、募集期間や要件が年度によって変わるため、林野庁のウェブサイトなどで最新情報を確認することが重要です。

-

地方自治体の補助金・助成金 各都道府県や市町村が、地域材の利用促進、省エネルギー化、耐震化などを目的として、独自の補助金や助成金制度を設けている場合があります。例えば、「〇〇県産材利用促進事業」や「中小企業設備投資支援事業」といった形で、木造倉庫の建築が対象となることがあります。鹿児島県や鹿児島市でも関連する制度があるか、確認してみる価値はあります。

-

事業再構築補助金やものづくり補助金など(事業内容による) 倉庫建築そのものが直接の補助対象でなくても、新規事業の展開や生産性向上のための設備投資の一環として倉庫を建築する場合、これらの補助金が活用できるケースがあります。ただし、事業計画の革新性や実現可能性などが厳しく審査されます。

-

省エネルギー関連の補助金(例:ZEB補助金など) 倉庫の断熱性能を高めたり、高効率な空調設備や太陽光発電システムを導入したりするなど、省エネルギー化に貢献する倉庫建築に対して補助金が出る場合があります。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の認証を目指すような先進的な木造倉庫であれば、有力な選択肢となります。

補助金申請の注意点

- 募集期間と申請タイミング: 多くの補助金には募集期間が定められており、工事着工前に申請が必要な場合がほとんどです。計画段階で早めに情報収集を始めましょう。

- 複雑な申請手続き: 申請書類の作成や手続きが複雑な場合があります。専門家(コンサルタントや行政書士など)のサポートが必要になることもあります。

- 採択の不確実性: 申請すれば必ず採択されるわけではありません。競争率が高い補助金もあります。

- 要件の確認: 対象となる建物の規模、使用する木材の種類、省エネ基準など、細かな要件が定められています。

南日本ハウスでは、木造倉庫建築における補助金活用の可能性についても、お客様の状況に合わせて情報提供やアドバイスを行っております。どのような制度が利用できるか、まずはお気軽にご相談ください。

失敗しない木造倉庫建築のために!見積もり取得と業者選びの重要ポイント

木造倉庫の建築費を把握し、プロジェクトを成功させるためには、信頼できる業者を選び、正確な見積もりを取得することが極めて重要です。ここでは、そのためのポイントを解説します。

見積もり取得時のチェックポイント

-

詳細な見積もりを依頼する 「一式〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、工事項目ごとに数量、単価、金額が明記された詳細な見積書(内訳明細書)を提出してもらいましょう。これにより、何にどれくらいの費用がかかっているのかを具体的に把握でき、他社の見積もりとの比較もしやすくなります。

-

複数の業者から相見積もりを取る 最低でも2~3社からは見積もりを取り、内容と金額を比較検討します。これにより、適正な価格相場を把握できますし、各社の提案内容の違いも明確になります。

-

見積もりの前提条件を確認する 見積もりに含まれている工事範囲(どこまでが含まれているのか)、使用する材料のグレード、諸経費の内容などを細かく確認しましょう。例えば、地盤改良工事や外構工事が見積もりに含まれているか否かで、総額は大きく変わってきます。

-

追加費用の可能性について確認する 設計変更や予期せぬ事態(地中障害物の発見など)によって追加費用が発生する可能性についても、事前に確認しておくことが大切です。どのような場合に、どれくらいの追加費用が見込まれるのかを明確にしておきましょう。

信頼できる木造倉庫の建築業者を選ぶポイント

-

木造建築、特に倉庫建築の実績が豊富か ホームページや会社案内で、過去の施工事例(特に木造倉庫)を確認しましょう。写真だけでなく、どのような規模・用途の建物を手がけてきたのか、具体的な実績が重要です。南日本ハウスは、鹿児島県内外で大規模木造建築の実績を多数有しており、そのノウハウを木造倉庫建築にも活かしています。

-

技術力と提案力があるか こちらの要望を的確に理解し、コスト、品質、デザインのバランスが取れた最適なプランを提案してくれるかを見極めます。専門的な知識に基づいたアドバイスや、コストダウンのための具体的な提案があるかどうかもポイントです。

-

担当者とのコミュニケーションが円滑か 倉庫建築は長期間にわたるプロジェクトです。担当者とスムーズに意思疎通ができ、信頼関係を築けるかどうかは非常に重要です。質問に対して誠実に、分かりやすく回答してくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなどを確認しましょう。

-

アフターフォロー体制が整っているか 建物が完成したら終わりではなく、その後のメンテナンスや万が一の不具合への対応など、アフターフォロー体制がしっかりしているかどうかも確認しておきましょう。地域に根差した業者であれば、迅速な対応が期待できる場合があります。

-

建設業許可や各種保険に加入しているか 建設業の許可を受けているか、工事保険や賠償責任保険に加入しているかなど、基本的な事項も必ず確認しましょう。

これらのポイントを踏まえ、慎重に業者を選定することが、満足のいく木造倉庫建築への第一歩となります。

木造倉庫の建築費に関するまとめ|南日本ハウスからのアドバイス

今回は、木造倉庫の建築費について、坪単価の相場から内訳、コストを抑える秘訣、さらにはメリット・デメリット、鉄骨造との比較、補助金制度、業者選びのポイントに至るまで、幅広く解説してきました。

木造倉庫の建築費は、坪単価で30万円~60万円程度が目安となりますが、これはあくまで一般的な数値であり、倉庫の規模、用途、仕様、地域など様々な要因によって大きく変動します。重要なのは、複数の信頼できる業者から詳細な見積もりを取り、内容をしっかりと比較検討することです。

木造倉庫は、建築費を抑えやすいだけでなく、工期が短い、断熱性が高い、設計の自由度が高い、環境負荷が小さいといった多くのメリットがあります。一方で、耐火性や防蟻性への配慮、定期的なメンテナンスの必要性といった点も理解しておく必要があります。

この記事でご紹介した情報を参考に、お客様の事業計画やご要望に最適な木造倉庫の実現に向けて、具体的な検討を進めていただければ幸いです。木造倉庫の建築費は、工夫次第で賢くコントロールすることが可能です。

南日本ハウスは、木造倉庫の建築費に関するご相談やお見積もり、その他木造建築に関するあらゆるご質問に対応いたします。お客様のご要望に最適なプランをご提案させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちと一緒にお客様のビジネスを支える理想の木造倉庫を実現しましょう。